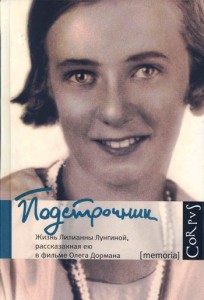

«Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана»

«Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана», — Москва: Издательство Астрель, 2010, 384 стр.

«Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана», — Москва: Издательство Астрель, 2010, 384 стр.

Очень быстро и не без удовольствия прочитал эту книгу. История России ХХ века, а особенно все что связано с революцией, эмиграцией и диссидентским движением, меня очень занимает. Всего этого, в воспоминаниях Лилианны Лунгиной – автора перевода на русский язык моего любимого «Карлсона», читатель книги найдет в избытке. Особенно интересными мне показались страницы, посвященные Виктору Платоновичу Некрасову.

Если кому-то интересно мое мнение относительно того, стоит ли эту книгу читать, мой ответ – безусловно стоит! Но…

Но не скрою, что меня на протяжении всего чтения больно задевала совершенная глухота Л.Лунгиной к трагедии русского народа, при особо чувствительном подходе к вопросу еврейскому. Крен ее самой и всех ее друзей (исключительно и поголовно евреев) в диссидентсво стал неизбежен лишь после начала компании против «космополитов» (вторая половина 1940-х гг.). До этого момента советская власть их в целом устраивала. Не удержусь и приведу несколько цитат из книги. Некоторые строки я выделил жирным шрифтом, позже объясню, почему:

«И так как папа успел вступить в какую-то еврейскую рабочую партию, не Бунд, а другую, которая в семнадцатом году, когда коммунисты пришли к власти, слилась с компартией, то он оказался членом партии большевиков. И получил сразу первое назначение заведующим гороно в город Смоленск. Куда папа с мамой и переехали, там им дали комнату – келью в Смоленском монастыре, превращенном в общежитие для командированных». (стр. 26)

«Так как папа был из немногих большевиков с высшим образованием и каким-то образом был знаком с Луначарским, тот, когда мне было полгода, вызвал его в Москву, и папа стал в Комиссариате народного просвещения у Луначарского одним из его замов». (стр. 27)

«Когда мне было года три или четыре, папа купил мне козочку. Мы пошли с ним вместе на рынок за капустой, был такой большой рынок на площади Белорусского вокзала, и я увидела белую козочку и обмерла. И стала умолять, говорила, что не хочу с ней расставаться. Я ее обняла, очень хорошо помню, как обхватила ее ручками, и папа не мог устоять. И вот мы явились к маме с живой белой козочкой. Ее на первую ночь поместили под папин письменный стол, и я требовала спать с ней рядом, обнявшись, под этим же письменным столом. В общем, она два или три дня, к ужасу соседей, бродила по комнатам – а это были большие роскошные квартиры, очевидно каких-то богачей дореволюционных, которые превратили в ужасные коммуналки для сотрудников Наркомпроса. И вот, значит, пятнадцать-двадцать комнат, при этом одна ванная, одна уборная, одна кухня – и тут еще козочка появилась для оживления ситуации. А на четвертую ночь она начала глодать книги». (стр. 31)

Ну и что тут особенного, удивятся некоторые, прочитав вышеприведенные абзацы. Свой комментарий, как и обещал, я обязательно дам, но дам его несколько необычно, также выделив жирным шрифтом внутри другой длинной цитаты из В. Солоухина, чей документальный роман «Последняя ступень» я перечитывал практически в те же дни, когда знакомился и с «Подстрочником»:

“Русская интеллигенция, сложившаяся, откристаллизовавшаяся за несколько столетий, интеллигенция, говорившая на нескольких языках, интеллигенция, родящая, что ни год, из недр своих Блоков, Шаляпиных, Станиславских, Менделеевых, Гумилевых, создававшая Третьяковские галереи и Румянцевские музеи, строящая дворцы и храмы, — эта интеллигенция была фактически уничтожена, развеяна по ветру, и на ее месте образовался вакуум. Этот вакуум должен был засосать в себя, дабы заполниться, новых людей, которые могли бы хоть как-нибудь исполнять роль интеллигенции, а потом и подменить ее…

С захватом власти силами Интернационала, почувствовав, что настал их час, из многочисленных мест и местечек хлынули в столицу и другие крупные города периферийные массы… Это были часовщики, ювелиры, фотографы, газетные репортеришки, парикмахеры, музыканты из мелких провинциальных оркестров… Вся эта провинциальная масса и заполнила собой вакуум, образовавшийся на месте развеянной по ветру русской интеллигенции. (Отец Лилианны Лунгиной, как человек с высшим образованием, стал аж замом у самого Луначарского, недолго прослужив заведующим гороно в русском Смоленске. Можно представить себе чему он учил местных детишек, заселившись в келью Смоленского монастыря – М.Д.)

Тогда-то и начались в Москве знаменитые самоуплотнения, уплотнения, перенаселенные коммуналки. В 1921 году насчитывалось в Москве двести тысяч пустых квартир. Спрашивается, куда делись их жильцы и кто эти квартиры заполнил? В квартиру, где жила одна семья, вселялось восемь семейств, домик, занимаемый одной семьей, набивался битком — сколько комнат, столько и семей. Тогда-то и закоптили на кухнях десятки керосинок, зашипели примуса, и пошли все эти коммунальные, анекдотические распри и склоки с киданием в суп соседке обгоревших спичек, с многочисленными кнопками звонков у входных дверей (звонить три раза, звонить семь раз), тогда-то и исчезли цветы и коврики с лестниц жилых московских домов. Тут уж не до подъезда, не до лестницы, не до коммунального даже коридора. И все можно стерпеть. Главное — зацепиться, получить ордерок хотя бы на десять метров, встать одной ногой. Потом вживемся, разберемся, потесним кого надо, переедем в благоустроенные квартиры, настроим кооперативных домов, главное — зацепиться за Москву. А зацепиться им было нетрудно, потому что инстанции, ведавшие ордерами, контролировались своими людьми. Заселение Москвы периферией было сознательной политикой этих людей. В крайнем случае, можно и арестовать какого-нибудь русачка-дурачка, дабы освободилась его комната…

Тогда-то, в двадцатые годы, и произошла фактическая оккупация Москвы периферийными массами…

Между прочим, и ради того, чтобы приспособить захваченную Москву к своим вкусам, уничтожалась в ней русская старина, а также решено было сбросить колокола.

Да, Геннадий Фиш, когда мы с ним оказались в совместной поездке в Данию и когда зашел разговор, близкий к этой теме, без всякого стеснения мне сказал:

— Но они нам мешали, эти колокола. Как вы не понимаете, что колокольный звон был нам неприятен!

Известные периферийные массы, заселившие Москву, не могли, разумеется, сидеть сложа руки по своим квартирам и комнатушкам… Они молниеносно разбежались по разным учреждениям, наркоматам, главкам, канцеляриям. Но прежде всего по редакциям газет, журналов, по издательствам, музыкальным школам, училищам, консерваториям, по театрам, москонцертам и филармониям. Они заполнили разные отделы и ассоциации художников, кино, писателей, архитекторов, композиторов, рекламные агентства, радио…

Это было опять-таки им очень нетрудно сделать, потому что был, как мы видели, вакуум и потому что во главе каждой буквально газеты, каждого буквально журнала, каждого издательства — всюду были расставлены свои люди, которые всячески поощряли процесс уже не внедрения, это словечко было бы слабовато, но захватывания всех видов искусств и всех средств массовой информации, то есть всех средств влияния на население страны, столь неожиданно доставшейся им в безраздельное владение…

Когда происходит частичное внедрение, приходится приспосабливаться к среде, в которую внедряешься, когда же происходит заполнение и захват, надо приспосабливать к себе захваченную среду.

Но когда в двадцатые годы в Москву хлынули десятки тысяч жадных, экспансивных молодых людей и каждому хотелось стать художником, поэтом, музыкантом, и формально они сами стали средой, но объективно оказывались в компании Пушкина и Чайковского, Достоевского и Чехова (далее — все имена великих деятелей русской культуры), то необходимо было либо приспособиться к этой среде, либо приспособить ее к себе. Другого выхода у них не было.

Приспособление среды (сознательное или инстинктивное, пусть разбираются историки) шло по двум направлениям. Во-первых, создавалось общественное мнение, что все, что было «до», — никуда не годится. Пушкина — с корабля современности! Очистить все музеи от старых картин и создавать новые музеи, с картинам, начиная с семнадцатого года”. (стр.172-177)

«Надежда Яковлевна Мандельштам, женщина умная и думающая, сожалея о множестве посаженных в лагеря и репрессированных тоже без суда и следствия евреев, правильно сообразила и говорит: «Кто же знал, что, отменяя всякую законность в первые годы революции, мы отменили ее и для себя». (стр. 165)