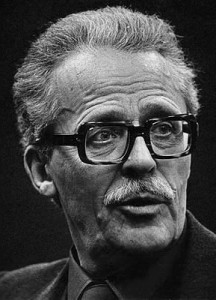

(21.5.1924, Смоленск — 11 марта 2013, Москва).

(21.5.1924, Смоленск — 11 марта 2013, Москва).

Прозаик, публицист, киносценарист, драматург.

Отец — кадровый военный, служил в царской армии, затем в Красной и Советской армиях; мать — из семьи Алексеевых, известной связями с народническим движением; члены кружка чайковцев, к которому она принадлежала, организовали в Америке коммуну фурьеристского типа. Семейные предания, свято хранившиеся в семье Васильевых, во многом определили мировоззрение писателя и в значительной степени повлияли на его литературное творчество, в котором историческая память и историко-революционные реминисценции играют весьма и весьма заметную роль. Их своеобразие выражается в том, что в отличие от большинства романистов, пишущих «на историко-революционную тему», муза истории у Васильева заметно «одомашнена», ее свидетельства обладают подлинностью и теплотой когда-то звучавших семейных рассказов. Интересно, что такая интонация, не предполагающая стиля обычной историографии, проникла и в те исторические произведения Васильева, что посвящены далекому прошлому («Вещий Олег», 1996; «Князь Ярослав и его сыновья», 1997).

В автобиографической повести «Летят мои кони…» (1982) Васильев писал: «Мне сказочно повезло: я увидел свет в городе Смоленске…» (М., 1984. С.134), потому что, поясняет писатель, именно в этом городе зримо соединились география и история. Васильев подробно рассказывает о роли Смоленска в русской истории, причем в его рассказе история родного города становится одновременно и историей его предбытия на этой земле. Потом, через много лет, он столь же внимательно будет вглядываться в скрытые туманом времени лица предков, воевавших в Отечественную войну 1812 и в Великую Отечественную войну 1941-45. Он заставит юных героев уже послевоенного времени спуститься в рассказе «Старая «Олимпия»» в подвалы старинного дома, когда-то полностью сгоревшего во времена Наполеона и Кутузова, чтобы они почувствовали неистребимый запах пороха и дыма, еще исходящий от старого фундамента. Васильев считает, что человек похож на дерево — в том смысле, что его сегодняшняя крона, как бы велика и раскидиста она ни была, все же несоизмерима с превосходящей ее во много раз корневой системой, уходящей в многослойную тьму веков, но посылающей в сегодняшний день все еще живые соки. Чувство исторической памяти — важнейшая черта писателя Васильева. Если представить себе геральдический знак, именно ему принадлежащий, то в центре его, несомненно, была бы муза истории Клио, изображаемая, как известно, со свитком и палочкой для письма.

Определяющую роль в формировании мировоззрения и литературного творчества Васильева сыграл личный опыт участника Великой Отечественной войны. Васильев — из того поколения, которое ушло на фронт в июне 1941 прямо со школьной скамьи и почти полностью погибло. Считается, что от этого поколения осталось после войны в живых лишь 3%. Отсюда — обостренное чувство принадлежности к фронтовому братству, убывающему с каждым годом. Он из тех художников послевоенного времени, чья окровавленная память окрасила и озвучила едва ли не все произведения. До демобилизации (1954) Васильев оставался кадровым военным (по профессии инженером-испытателем), и постоянное армейское окружение, надо думать, немало способствовало его приверженности военной теме. Считая себя одно время прирожденным драматургом, Васильев начинает писать пьесы. Но едва добившись некоторого успеха, он получил, по его словам, «хороший нокдаун» («Летят мои кони…». С.180): пьесу «Офицер», доведенную почти до премьеры в Центральном театре Советской Армии (в 1955), запретили по указанию сверху, такая же судьба постигла и ее вариант в журнале «Театр», хотя тогдашний главный редактор Н.Ф.Погодин ее отстаивал. В пьесе бдительные начальники увидели пессимизм, что было совершенно несправедливо, но обязательной героики в привычном тогда смысле там действительно не было. Поражение не обескуражило Васильева: он продолжал писать пьесу за пьесой и написал их несколько, из них увидела свет рампы (в Театре Черноморского флота и в Театре группы войск в Германии) лишь одна — «Стучите — и откроется».

Работа над драматургией способствовала интересу Васильева к кино и кинодраматургии. Он создал несколько киносценариев. Надо сказать, что его проза, насыщенная живыми диалогами и выразительными мизансценами, по-видимому, легко ложилась на монтажный стол, в ней как бы уже существовала известная раскадровка. Удача выпала на фильм «Очередной рейс», затем появился «Длинный день», где вторым режиссером работал неизвестный еще тогда Элем Климов. В. принимают в Союз кинематографистов, кино становится одной из его профессий, что впоследствии помогла ему удачно экранизировать лучшую свою повесть «А зори здесь тихие…». Но тогда, в пору «Очередного рейса» и «Длинного дня», удачи на стезе кинематографии оставили его на несколько лет.

Началась смутная пора поисков себя и поисков заработка. Васильев стал писать подтекстовки к киносериалам «Новости дня» и «Иностранная хроника», а затем сочинял тексты для КВН — Клуба веселых и находчивых — на телевидении. Оставаясь на этой работе полностью безымянным, он, однако, в какой-то мере развил и отшлифовал свойственную его дальнейшей прозе лирико-юмористическую интонацию. Кроме того, свойственная КВН мгновенная переброска репликами и четкость персонажных лиц, по-видимому, тоже подспудно сказалась в позднейшей прозе, всегда динамичной, выразительной и живой именно в репликах и диалогах. Таким образом, «смутный период», внешне не давший зримых результатов, на самом деле способствовал вызреванию характернейших примет его художественного почерка. Мало-помалу Васильев начинает понимать, что его истинное призвание — проза. Он пишет небольшую повесть «Иванов катер» (1967), отдает ее в «Новый мир», где она получает одобрение А.Твардовского, однако после его смерти она еще долго пролежала в редакции и вышла в свет только в 1970.

Повесть была достаточно средней и не вызвала заметного читательского и критического интереса. Лишь после появления лучших прозаических произведений Васильева в ней можно было увидеть отдельные приметы его писательского почерка.

Подлинной удачей Васильева стала повесть «А зори здесь тихие…» (Юность. 1969. №8). В ней выявились лучшие и сильнейшие стороны дарования писателя. Содержание ее хорошо известно не только отечественному, но и мировому, читателю и кинозрителю — гибель во время Великой Отечественной войны пяти девушек-зенитчиц. Но основное пространство повести занимает неторопливое, в будничных тонах, раскрытие их характеров. Васильев один из самых ярких представители батальной прозы, но не той, где война «панорамируется», и даже не той, где изображаются отдельные кровопролитные бои, и даже не той, что называли «окопной правдой». Он нашел свой угол зрения, обусловленный его интересом к будничной стороне войны, но опять-таки не той, что показывали через окопный быт на передовой линии фронта, а в достаточно «безопасной» стороне. Это некий — до поры до времени — островок тишины, где орудия надежно замаскированы, а противник, пока он не прилетел, далеко. Далеко и штаб, в руке лишь телефонная трубка, а над головой чистое небо. В период затишья и мнимой безопасности и раскрываются перед нами характеры девушек, их внутренний мир, их мечты о счастье. Трагическую кульминацию Васильев отодвигает в самый конец своей повести, когда именно гибель всех пятерых высвечивает их мужество и стойкость.

В этой маленькой повести Васильев проявил самые характерные черты своего таланта, и прежде всего сострадание, доброту. Васильев не боится быть чувствительным, иногда кажется, что он пишет сквозь слезы. Впрочем, он и не скрывает своей приверженности к той литературной традиции, что связывается в нашем представлении с определенной сентиментальностью. Он, например, признается в своей любви к Чарской и называет ее не иначе как Лидия Алексеевна, к Диккенсу (в рассказе «Старая «Олимпия»»). Эту традицию у нас обычно не жалуют, а вместе с тем Лидию Чарскую, особенно ее роман «Ключи счастья», высоко ценил М.Зощенко, намеревавший дать такое же название одному из своих произведений. Диккенса считали своим учителем В.Панова и Л.Пантелеев. Недооценка открытой доброты и связанной с нею чувствительности происходила в результате советского ригоризма, когда доброта расценивалась как нечто мелкобуржуазное, как «абстрактный гуманизм». Повесть «А зори здесь тихие…» была экранизирована по авторскому сценарию в 1972 (реж. С.Ростоцкий) и обошла экраны всего мира. Сочетание трогательной интонации, добродушной иронии и постоянного доброжелательного внимания к рядовому человеку, будь это солдат в обозе или нищенствующий ветеран войны, сразу выделяет Васильева как художника, своеобразно наследующего гуманистические традиции русской литературы — от Карамзина и Достоевского, Л.Толстого и Чехова до Чарской, Зощенко и В.Пановой. Его стиль, при всей внешней неприхотливости, свидетельствует о замечательном и своеобразном мастерстве этого художника. Характерно, однако, что при всей лиричности произведений, и крупных, и новеллистических, нежности пейзажных красок и тихой мелодичности как бы неприхотливо струящейся фразы Васильева остается едва ли не всюду художником трагического склада, он никогда не дает читателю забыть, что т.н. обычная жизнь с ее бытовыми ненастьями порою невыносимо трудна, и лишь напряжение всех добрых сил души помогает преодолевать ее в каждую минуту бытия. Отсутствие показного пафоса и очевидной героики, что нередко ставилось ему вину и задерживало публикацию произведений, также сближает его с русской классикой.

Примечательно, что все эти особенности стиля Васильева присущи ему в самых разных произведениях — как в книгах о войне, так и о послевоенной жизни. Какие-то, не сразу угадываемые черты сближают с прозой В.Шукшина, в особенности с теми его героями, что принято было называть «чудиками». Здесь можно обнаружить немало сближений. В рассказе «Вы чье, старичье?» В. определяет такой тип людей словом «созерцатели». Таков дед Глушков, по характеристике Васильева, «вполне жизненный», но не деловой, не практический, попадающий в смешные ситуации.

«Фамильные» черты своей прозы, ее лиричность, внимание к будничной стороне жизни, к бытовому окружению человека, каков бы он ни был по своему положению, Васильев перенес во многие, едва ли не во все свои произведения, начиная от автобиографической повести «Летят мои кони…», где детство и юность как бы сами по себе требуют именно такой поэтики, но и в исторические вещи, например, в роман «И был вечер, и было утро» (1989), где речь идет об эпохе первой русской революции. Правда, в создании этого романа ему во многом помогали семейные предания. Их можно ощутить в неожиданно исповедальной и какой-то личной, интимной интонации, с какой он рассказывает о русско-турецкой войне в романе «Были и небыли» (1978). Но еще более интересно и примечательно, что подобный подход, словно бы предполагающий очевидца или живого свидетеля событий, проступает и в романах, посвященных далекому историческому прошлому, например, в романах «Вещий Олег» (1996) и «Князь Ярослав и его сыновья» (1997). Интонация свидетельства заметно приближает к читателю давно ушедшие события, известные по летописям и учебникам. Дело не только в том, что исторические лица обретают живую плоть, а события конкретный рельеф, но и в неожиданной сближенности внутренней смысловой доминанты эпохи с нашей недавней современностью, а то и с сегодняшним днем. Жестокая и бесчеловечная борьба за власть в романе «Вещий Олег» заставляет провести естественную ассоциацию с эпохой Ленина и Сталина. То же можно сказать и о романе «Князь Ярослав и его сыновья», чья эпоха с ее смутой и предательствами может напомнить в некоторых романных эпизодах политическую, идеологическую и душевную смуту конца XX в. в нашей стране. Критика подчас упрекала В. в некоторой рассчитанности ходов и в дидактизме (В.Аронов). Но совершенно нельзя согласиться с упреком в схематизации и рациональности. Скорее можно говорить о моральной бескомпромиссности писателя.

На протяжении 10-15 последних лет Васильев все чаще обращается к русскому XIX в. Это вызвано, по-видимому, тем, что события позапрошлого столетия непосредственно ассоциируются и корреспондируют с изустными и архивными семейными преданиями, с био-.графиями отд. лиц, взятых из родословной писателя. Достаточно быстро возник цикл шести произведений, начиная от пушкинских времен и вплоть до XX столетия. Они писались разновременно, но близко друг от друга, что придало им известное стилистическое сходство: «Картежник и бретер, игрок и дуэлянт: Записки прапрадеда» (1998), «Утоли моя печали» (1997), «И был вечер, и было утро» (1987), «Дом, который построил Дед» (1991), «Вам привет от бабы Леры» (1988), «Были и небыли» (1977,1980).

Проза Васильева в ее исторической ипостаси, особенно там, где она уходит в пушкинскую и послепушкинскую эпоху, соприкасается с общим интересом литературы 1980-90-х к прошлому России, в особенности к судьбам интеллигенции. Васильев, как и Б.Окуджава, постепенно переходил в своих исторических произведениях к XX в., к годам революции, и у обоих личностная интонация и культ семейного предания становились все более заметными и определяющими.

При всей внимательности к историческому прошлому (но не по контрасту с ним) В. всегда остается писателем выраженного публицистического темперамента. Повесть «Не стреляйте в белых лебедей» (1978) по своей внутренней сути глубоко публицистична: она направлена не только против браконьерства, но и против вандализма и бесчеловечности по отношению к природе. Внутренний публицистический смысл заложен и в повести «В списках не значился» (1974) — в ней проведена мысль, обретшая форму притчи, о необходимости ценить каждую отдельную жизнь и помнить о ней. Основной идеей всей разнообразной публицистики писателя является предупреждение о потере исторической памяти, что, по его убеждению, ведет к отмиранию самой нации. Политика государства, напоминает Васильев, должна быть направлена на упрочение приоритета культуры.

Д.И. Павловский

Использованы материалы кн.: Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь. Том 1. с. 341-344.

- Борис Васильев в Электронной библиотеке Александра Белоусенко.